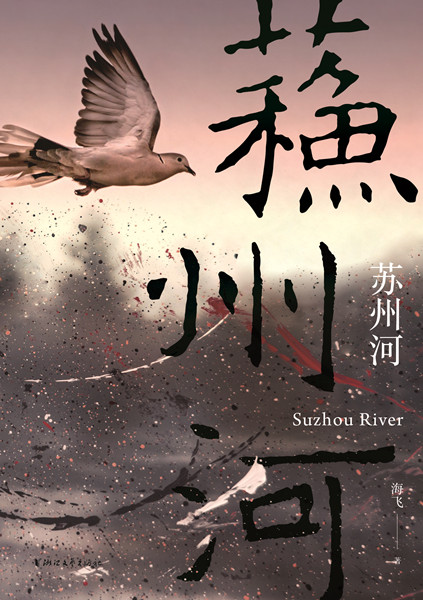

海飞:致敬上海警察——我与《苏州河》

长篇小说《苏州河》终于出版了。

大概在七八年前,我开始了小说《苏州河》的构思。我把一些想法陆续记在纸上,并且塞进一只牛皮信封里。这个尘封了好几年的故事,讲的是一个警察,他在1949年5月上海新旧交替之际,经历了巨大的人生变故。我对这个故事情有独钟,觉得这个故事,像是一块梅花形状的胎记,古典、苍凉、凄美。

现在我的书架上,仍然放着一本书,叫作《海上警察百年印象》,那是在上海作家薛舒的牵引下,我与几位上海的警察作家小聚,其中编著者黄臻睿送给我的。2014年秋天,我开始了对上海警察史的研究,还去了瑞金南路上的上海公安博物馆。我向来对警察这个职业有着莫名的好奇和好感。而写上海警察变迁史是我深藏心底里的一个梦。

作家海飞

小说主人公姓陈,叫宝山,出身于沪上的警察世家,生活在苏州河边。陈宝山最后死了,人生谢幕,苍凉如深秋的苏州河。这是小说里的故事,但我觉得他一直活生生地生活在上海,像我少小离家外出谋生的兄长。在我十分年轻的时候,当过武警。尽管在我的心目中,武警并不是警察,而是士兵。但武警仍然是一个警种。假定时光回到1949年,那时候的公安,大部分是从部队转过去的,甚至警服也是解放军的服装。1949年春天,济南市公安局南下干部加上华东警校的学员共1400多人,5月9日从济南出发,乘火车,15号到达了江苏丹阳,参加公安集训。5月25日下午,这支浩荡的部队,随着华东局机关,由丹阳乘火车到上海南翔,再分批乘汽车向上海市区进发,先后进驻徐家汇交通大学。那时候,炮声隆隆,如果你看过老电影《战上海》,就能大概知道解放上海时的场面。5月27日,上海解放,警察局随即被接管,中间几乎没有任何间隙,所谓天衣无缝。在那个大接管的时代,教育,电力,电台,工厂,航运,什么都需要接管。警察局的接管,只是新政府对其中一种城市治安的接管。小说中的张胜利,就是从济南出发的,他还当了公安局的一名干部。而他真实的身份,是暗藏的特务,事实上他就是陈宝山养父母的亲生儿子张仁贵。解放初期,上海市公安局留用了百分之八十的旧警察。陈宝山业务如此精尖,仍然没有留用,那是因为张胜利暗中作梗。因为一个推理专家的存在,会妨碍他更深的潜伏。

刚刚胜利的上海,到处都是暗藏的特务。公安局最重要的任务之一,是反特。我真愿意也是在那时候当的兵,能穿着解放军的军服,哪怕只在公安局门口站岗,也是一种莫大的荣耀。小说中的人物周兰扣与唐仲泰险些丧生的太平轮事件、解放前夕时任上海市警察局局长毛森出逃、上海战役中十万解放军睡马路、人民公安上海大接管、上海市长陈毅下令枪毙以权谋私的公安人员事件……这些历史事件在小说中都有迹可循。我把“海上旧闻”与小说情节融合。我特别愿意从历史的一个横切面进入,去书写故事中深不见底的人性。那些活生生的人,他们有着不同的信仰,身属不同的阵营,在剑拔弩张的时局中不得不深葬汹涌的爱意,被沉浮的命运裹挟着前行,如同河流无可选择走向,飘萍无可选择归宿,充斥着个人之痛,时代之殇。

我曾经被一张旧照片深深吸引。在解放上海战役中,苏州河沿岸战事胶着。美国记者哈里森·福尔曼在南京路上亲见解放军睡在人行道上,发出由衷赞叹并记录在其战地笔记中。“这是一个感人的画面,这些年轻人日夜行军战斗,一定累坏了。苏州河畔的枪声,也没有吵醒他们,他们睡得很熟。”这里的黎明静悄悄,他们如此疲惫,说不定身上还带着枪伤。在新生的世界来临以前,躺在地上的,其实是光芒四射的赤子。

站在外白渡桥上,你可以看到驳船拖着沉重的船身,像一条黑色的蜈蚣一样,蜿蜒向前。我知道驳船有驳船的方向,河流也有河流的方向,如同我们不规则的人生。黄浦江和苏州河,在外白渡桥附近交汇,江河因此而奔腾。

奔腾是一种活力,是生命,是活着的意思;是年轻,是不惧过往和将来的人生。

谨以此小说,献给周正龙、炳坤等一批为了上海黎明而无声暗战的共产党员,也献给童小桥、周兰扣那些曾经活色生香的女子,献给我热烈地爱着的上海,更献给心怀警察理想的警察陈宝山,献给我们普通而瑰丽如烟花一般曾经绽放的人生。

所有的人生,都倒映在苏州河的波光里。(海飞)

声明:本网站部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除电话:0512-65733795。